2025-03-19 15:37 广州市生态环境局

一、城央湿地:全球都市中的生态奇迹

作为全球唯一位于超大城市中轴线上的国家湿地公园,海珠湿地以“万亩果园”为基底,历经十余年蜕变,成为镶嵌在广州城市心脏的生态绿洲。这里栖息着维管束植物835种、动物1204种,包括国家一级保护鸟类东方白鹳、珍稀植物水松、苏铁等,经过多年的保育修复,昆虫记录从42种跃升至903种,鸟类从72种增至201种,包括多种珍稀濒危物种,湿地水质从劣V类提升至III类——这一串数字背后,是数字化治理与生态修复深度融合的“海珠答卷”。

二、科技筑基:数据引擎驱动智慧湿地

1. 十二年积淀:从“万亩果园”到数字湿地

海珠区努力打造“美丽中国”可复制的城市生态智慧治理示范样板,在数字经济与生态文明协同发展的背景下,以十二年湿地生态数据为基石,推动“数据要素×湿地生态”深度融合,在广州数据交易所(海珠)服务专区揭牌仪式上,海珠湿地发布两款创新数据产品,为生态保护与可持续发展注入新活力。

一是湿地生态基础数据库:聚焦湿地生态系统的原始数据集合产品,包含多维度的环境监测数据,如水质、空气质量、生物多样性及土壤特性等指标。旨在为湿地保护、科研监测、环境评估和政策制定等提供基础数据支持。

二是城央湿地自然科普库:以湿地生态为主题的综合性科普资源产品,涵盖多样化的数据形式,包括高清视频、精美图片、电子教材等内容。旨在展示湿地生态的多样性,传播自然科学知识,助力生态保护教育与公众意识提升。

海珠湿地系列研发教材

2. 智慧治理:数字技术守护绿水青山

海珠湿地通过“新基建+生态”模式,以信息网络为基础,整合利用互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新基建技术,打造智慧化管理体系,为生态保护装上“数字引擎”。

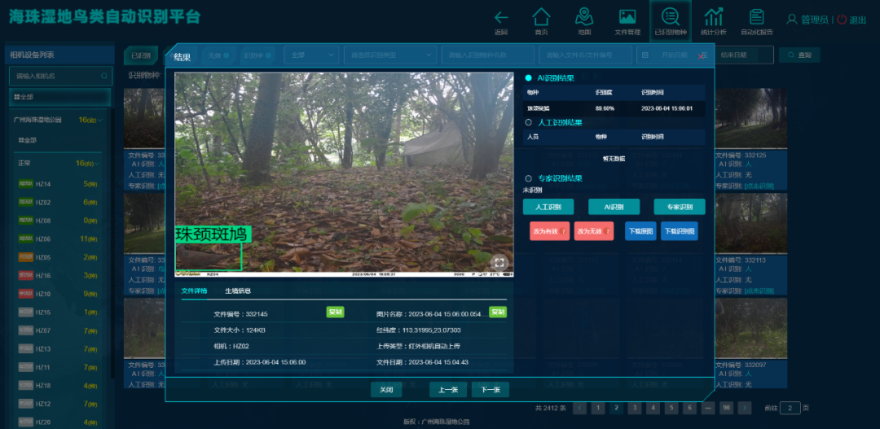

鸟类自动识别系统:依托AI算法,实现对鸟类及其栖息环境自动识别监测、统计分析及形成自动化报告,全面提升湿地公园的生态智能监测水平,切实且实时掌握湿地公园生态及生物多样性变化动态,提升湿地公园保护效能和生态建设成果。

海珠湿地鸟类自动识别平台

可视化生态监测系统:依托AI算法、无人机低空遥感等技术,持续采集、治理并呈现湿地水环境、水文、大气、鸟类、植被覆盖等数据,联合科研机构形成湿地类型特征、湿地生态因子、树冠图谱等监测成果,动态监测湿地生态安全。进一步打开湿地有形边界,开发并向外发布环海珠湿地生态价值圈环境指标展示网页,扩大生态溢出效应。

环海珠远地生态价值周环境指标展示网页

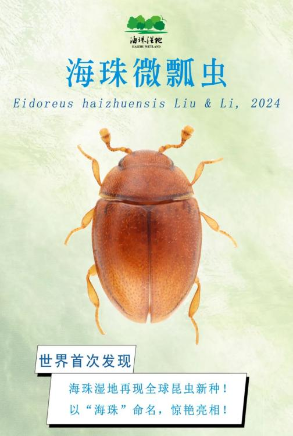

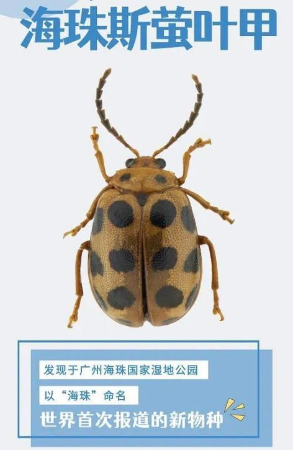

昆虫多样性监测网络:与广东省科学院合作,通过红外相机等技术,三年内发现“海珠斯萤叶甲”、“海珠珐轴甲”、“海珠微瓢虫”三个全球新物种,其中1.2~1.3 mm的“微瓢虫”成为城市湿地生态健康的微观标志。

三、生态重生:从修复湿地到孕育生命

1. 科技赋能修复工程

水系活化:以自然恢复为主,自然恢复和人工修复相结合的原则,连通湿地内的39条河涌,将珠江三角洲发达的水网系统完整恢复起来,通过物联网传感器监测水位变化,利用潮汐规律,引潮入涌,恢复潮间带水文过程,让河道实现自由呼吸,湿地范围记录鱼类达到64种。

植被智慧管护:基于土壤特性数据,精准补种包括猪血木、杜鹃红山茶和水松等国家一级重点保护植物,植物多样性突破800种。

2. 生物多样性:城市中心的生命密码

昆虫王国:2020年启动的昆虫本底调查,揭开了城央湿地“隐秘的宝藏”——2021至2024年连续发现三种全球新物种,目前共发现昆虫903种。

候鸟天堂:智慧监测显示,海珠湿地分布有鸟类 201 种,其中夏候鸟 20 种,冬候鸟 86 种,留鸟 85种,旅鸟 10 种,不愧为中心城区的候鸟天堂。

全民守护:万名“湿地志愿者”通过APP上传物种观测数据,公众在“生态微课堂”见证萤火虫种群回归,科技让保护与共鸣共生。

四、未来图景:数智化引领可持续发展

海珠湿地将持续深化数据应用,探索生态保护新路径:

1.湿地数据资源将更加紧密地融入城市发展的各个方面,通过大数据和人工智能技术的应用,实现对湿地生态系统的实时监测与精准管理。

2.数据产品的研发将更加注重智能化与定制化,为政府决策、生态保护以及公众服务提供更加精准的支持。

3.积极探索数据资源的商业化应用,推动生态价值向经济价值的转化,为湿地的可持续发展注入新的活力,为区域经济与数据产业的高质量发展贡献力量。

从数据积累到智慧应用,从生态修复到价值转化,海珠湿地以科技之笔勾勒出“美丽中国”的绿色图景,这里不仅是城市的生态绿洲,更是一座用数字解码自然、用智慧守护未来的样板之城。

(广州市生态环境局海珠分局 海珠区林业和湿地局)